Udah sepekan lebih semenjak demo besar-besaran supir taksi konvensional di Jakarta. Demonya rusuh dan kita semua tahu ending-nya : taksi konvensional sucks! Gak papa kok. Meskipun ada dari anda yang tetep ngikut gratisannya BlueBird, bilang aja lantang (meskipun latah) : laen kali pake Uber aja. Titik.

Saya bekerjsama agak males ngomongin ini. Sudah terlampau banyak yang komentar. Dari profesor keren dari UI, hingga dengan andal transportasi, ada juga politisi sampai orang pemerintah. Ada yang melihat dari segi keilmuan, teori, rancangan dan pastinya gak lupa, ke-ekonomi-an dan ke-sekarang-an. Semua sah-sah saja, komentar kan gak bayar. Satu garis sambung yang mampu menghubungkan semua yakni : tidak ada satupun yang menunjukkan solusi. Semua menyalahkan taksi konvensional yang tidak tanggap perubahan dan pemerintah yang lambat mengantisipasi.

Sebagian besar lagi menunjukkan penyelesaian sama : taksi konvensional mesti bikin aplikasi dan berkompetisi sehat. Saya nyengir bacanya. Banyak dari mereka yang ‘berkomentar’ juga masih bingung harus bagaimana. Akhirnya ya diaduin saja. Yang diadu bisa kalah atau menang, tetapi komentatornya tetep akan terus menang.

Buat aku ini yakni problem sudut pandang. Profesor keren itu membawa kita masuk ke dalam sebuah konsep ekonomi yang berjulukan Sharing Economy. Ahli lain menyebutnya sebagai Collaborative Consumption atau Gig Economy. Sayangnya, pak profesor tetap saja gak berani menyebut imbas negatif dari desain ekonomi yang ini. Kesebut dikit wacana kapitalisme di belakang bisnis ini. Tapi tidak di highlight efek jangka panjangnya.

Ini adalah naiknya popularitas C2C2C (corporate to customer to customer). Ada korporat-nya alasannya adalah memang dibelakang setiap C2C (customer to customer) muncul sebuah platform digital. Nah, platform ini mahal. Ketika Kaskus dulu menjadi ajang ber-gan atau ber-sis ria, lempar cendol dan mewabahnya COD (cash on delivery), platform jual belinya belum digarap optimal. Kini grup Djarum mengakuisisi beberapa sahamnya dan dibuatlah platform yang lebih shopisticated. Kaskus dulu adalah murni C2C, sedangkan Kaskus jaman sekarang yaitu Korporasi.

Digital platform ini membuat sebagian besar penyuplaijasa C2C pening kepala. Co-working space yang juga menganut tata cara sharing economy sudah memakan korban. Salah satu coworking space, CommaID di Jakarta, telah tinggal ingatan. Secara fungsi kolaboratif mereka eksis, tetapi secara bisnis melempem. Jangan lupa juga, ditingkat makro nasional, startup yang sharing-sharing ini belum ada yang masuk kategori profitable. Gojek, Grab, BukaLapak sampai Tokopedia masih bleeding. Investor sepenuhnya menyaksikan ke growth. Dengan masyarakatyang sekian banyak, Indonesia yakni daerah yang cocok untuk menerima growth yang signifikan. Ingat, kemajuan kepemilikan gadget di negara ini hebat. Begitu juga dengan penetrasi internet usage. Pas sudah.

Beberapa startup besar mulai melaksanakan growth-hacking. Ini rancangan pemasaran yang konsentrasi kepada growth untuk meraih valuasi bisnis yang besar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dorongan pertumbuhan instan ini menjadikan banyak dari mereka yang berpikir out-of-the-box. Tidak sedikit yang hasilnya nabrak aturan, nyebrang batas negara, atau bahkan bersender sarat terhadap aturan market. Sharing Economy sungguh sungguh mengecilkan tugas pemerintah. Regulasi bukan lagi domain utama. Tapi market-lah yang memilih semua. Nah kenyataan ini yang lupakan oleh pak profesor. Bukannya kalo market yang pegang peranan berarti sama saja dengan ekonomi liberalisme? – yang alergi dengan kata ‘liberal’ silakan digaruk dulu gatelnya.

Yang ingin aku garis bawahi ialah, secara bisnis, startup ini berlainan. Yang paling jelas adalah, ini bisnis yang gak gampang diatur. Maaf, gak mau dikontrol malah. Ketika mereka kegencet sama hukum dan gak ada jalan lain, dengan mudah mereka menggunakan people-power. Masih inget bagaimana Gojek tidak boleh beroperasi oleh Kemenhub dan akhirnya diralat sehabis Presiden Jokowi bereaksi? Apa amunisi Gojek? Cuma satu : people.

Saya yakin, bukan cuma saya yang tertawa lebar saat para menteri yang berhubungan dengan operasional taksi itu saling tuding dan menyalahkan. Menteri Perhubungan bilang secara peraturan Uber terang salah. Transportasi lazim itu ya plat kuning, mobilnya di KIR dan SIM yang dipakai juga beda. Sementara Menkominfo juga beralasan tidak mampu mengontrol bagaimana sebuah usaha melaksanakan bisnisnya. Aplikasi yang menjadi basis traffic Uber yaitu cara innovatif. Ini gak boleh dilarang. Harus disokong.

Terbukti telah, setelah seminggu peristiwa demo besar-besaran itu, pemerintah masih galau ini bantu-membantu binatang apa. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selama ini menjadi pijakan MenHub tidak menertibkan desain bisnis perusahaan transportasi . Memakai aplikasi atau tidak bukan persoalan Kemenhub. Saya sepaham dengan yang ini.

Yang perlu diingat yaitu, bukan hanya Indonesia yang kebingungan. Perancis, Inggris dan bahkan Amerika pun juga galau musti ngapain. Dalam desain good corporate governance, ini sekali lagi menandakan bahwa market jauh lebih melesat jauh daripada government. Tidak mampu diantisipasi atau bahkan dibendung, namun tetap harus dicarikan solusinya.

Kalau pajak yang dipermasalahkan. Mudah kok. Uber yaitu aplikasi geo-tagging. Pengguna mesti selalu mengaktifkan hidangan location di handphone-nya untuk bisa menggunakan Uber. Ini bermakna akan ada parameter lokasi yang mampu diatur. Tinggal ngobrol sama Uber-nya, setiap transaksi yang berada di dalam lokasi negara Republik Indonesia (atau mamakai IP dari Indonesia) diharuskan mengeluarkan uang pajak sekian persen. Simpel.

Apakah sudah beres permasalahannya? Belum juga. Bagaimana dengan AirBNB? Agoda atau hotel booking platform yang laen? Mudah juga kok. Semua diharuskan menonaktifkan tata cara pembayaran online. Khusus di Indonesia, semua pembayaran mesti dijalankan di hotel yang akan ditinggalin. Booking.com memiliki fitur ini, jadi seharusnya gak ada problem dengan perusahaan yang lain. Kalau ini yang dilakukan, alur duwit langsung mengalir ke perjuangan ekonomi setempat.

Dua pola di atas bukti faktual bahwa aturan konvensional tidak mampu diterapkan di versi bisnis yang baru ini. Pemerintah tidak boleh menatap mereka melalui kacamata oldskool. Menurut sobat aku, Pak Rully Kustandar, semua startup ini harus masuk ke kategori khusus : Marketplace. Ini semacam pasar, tetapi tematik dengan produk tertentu. Kebanyakan yaitu produk jasa.

Saya punya kendaraan beroda empat, kemudian anda tiba pada saya, minta tolong di antar ke suatu tempat dengan imbalan tertentu. Saya setuju, kemudian saya antar, kemudian saya menerima upah dari jasa tersebut. Clear, tidak ada yang salah dengan transaksi tersebut.

Contoh lain, anda punya kamar lebih di rumah, kemudian ada orang tiba dan bersedia mengeluarkan uang kamar anda untuk digunakan bermalam beberapa hari. Apakah boleh? ya boleh, tidak ada yang melarang, wong kesepakatan. Nah, saat ada orang lain yang menciptakan aplikasi yang mempertemukan antara yang punya kamar lebih dan yang butuh kamar seperti AirBNB, perusahaan aplikasi itu tidak mampu disebut perusahaan sejenis hotel, AirBNB ialah Marketplace.

GrabTaxi, Uber, Gojek itu tidak mampu disebut Perusahaan Transportasi, mereka itu marketplace. Jadi sudah niscaya tidak akan bisa jikalau disuruh ngikutin hukum atau UU yang ada seperti uji KIR, menyediakan bengkel dsb. Mereka tidak sama dengan perusahaan transportasi mirip kebanyakan yang selama ini ada. Hal yang serupa juga terjadi dengan “Nebenger”, semua itu Marketplace bukan perusahaan transportasi. Jadi aturannya tidak bisa sama dengan perusahaan transportasi.

Di Perancis, ada aplikasi yang mempertemukan antara orang yang kelebihan masak dan yang butuh kuliner rumahan, jadi orang makan di rumah yang bersedia menawarkan makanan. Apakah boleh? ya boleh, siapa yang hendak melarang orang melaksanakan hal seperti ini. Kasus aplikasi ini menjadi ramai di Perancis, karena banyak restoran yang protes, hahahaha mungkin akan terjadi dalam waktu dekat di Indonesia.

Dulu, individu2 yang berlebih dan memerlukan ini sulit berjumpa , media yang ada sangat tebatas, dengan adanya internet di tambah booming nya mobile phone, menimbulkan keduanya sangat gampang dipertemukan. Kaprikornus pemerintah harus jeli, mana perusahaan transportasi, hotel, dsb, mana yang Marketplace, dan saya juga sepakat bahwa Marketplace juga mesti diatur, agar bayar pajak, dan konsumen terlindungi.

Siapa yang seharusnya mengendalikan hal ini? Menurut saya yang paling tepat yaitu Kominfo. Biar bagaimanapun juga muara semua perusahaan ini yaitu satu : aplikasi. Dan aplikasi memerlukan koneksi internet/data. Kaprikornus mesti dicegat di Kementrian Informasi dan Komunikasi selaku penguasa broadband internet di Indonesia. Tinggal jika startup Marketplace-nya bekerjasama dengan transportasi, ya mesti kerja sama dengan Kemenhub. Kalau berhubungan dengan kemudahan ya Kominfo harus proaktif menggandeng Kementrian Pariwisata.

Era collaborative consumption mirip kini ini harus disikapi juga dengan collaborative regulation antar kementrian. Agar tidak saling tuding dan menyalahkan.

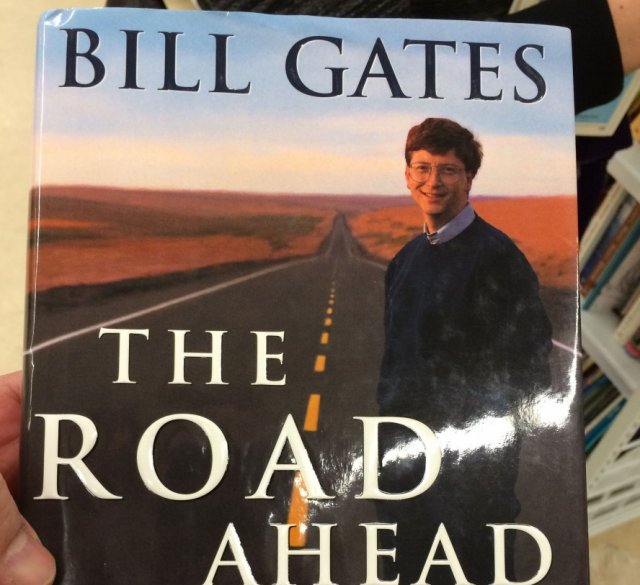

Walaupun demikian, secara bisnis, ini saatnya yang cepat akan memakan yang besar. Ingat bukunya Bill Gates, The Road a Head? Akan selalu ada aplikasi yang membunuh aplikasi sebelumnya yang sudah dianggap mapan selama ini.

The Killing Application.

Sahabat saya tadi, Pak Rully Kustandar lalu meneruskan ceritanya, tadi di pesawat lihat informasi ini. Salah satu surat kabar terkenal dari Inggris adalah The Independent pada hari Sabtu 26 Maret 2016 resmi mengumumkan penghentian atau penutupan edisi cetak mereka dan fokus sepenuhnya ke penerbitan digital. Dengan kata lain mulai hari Minggu, masyarakat Inggris tidak akan memperoleh lagi koran cetak The Independent.

Media cetak yg cukup besar dan berpengaruh di Inggris ini pernah memiliki oplah lebih dari 420 ribu, dan kondisi terahirnya cuma tersisa 40 ribu oplah saja, sehingga mereka tidak lagi mampu beroperasional. Memang sebuah keadaan yg tidak memungkinkan lagi secara bisnis.

Bukan kali pertama sebuah media cetak besar berhenti terbit dan beralih ke format digital atau online. Tahun 2008 Tribun Co yg berpusat di Chicago dan terbit pertama kali tahun 1861 juga ditutup akhir oplah yg berdasarkan drastis, kemudian Majalah Newsweek yg telah terbit dr tahun 1933, berahir pada tahun 2012, Reader diggest, Rocky Mountain News, dan banyak lagi yg akan menyusul.

Mereka semua pernah berjaya, dan menjadi tulang punggung penyedia berita bagi penduduk , namun kini mereka mesti terkubur oleh perubahan perilaku masyarakat dalam memperoleh info.

Tersangka terutama terperinci, internet dan viralnya mobile phone. Dua sejoli itu telah melahirkan media2 isu berbasis online yg lebih mudah di terusan, murah/gratis dan jauh lebih up to date. The Killing Application, media online sudah membunuh media cetak.

Di Indonesia pun rasanya cuma tinggal mengkalkulasikan waktu saja. 10 tahun yang lalu, media cetak besar seperti koran Kompas kalau dibagikan gratis pada penduduk masih untung besar artinya biaya cetak dan operasional sudah tertutup bahkan lebih oleh pemasukan iklan. Tapi coba lihat kini, aku dengar Kompas cetak telah mulai merugi dan disubsidi (CMIIW), banyak karyawannya yang pengen pindah ke media Kompas online, atau bersiap cabut ke media yang lain.

Sebuah gelombang perubahan yang tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu, bergerak sungguh cepat dan kerap kali membuat ketakutan mereka yang tidak siap atau tertidur lelap sebab kegemukan. Tidak ada yang salah dengan semua ini, yang sering salah adalah cara kita menanggapi pergantian itu.

Tuhan membuat dunia ini sarat pergeseran, dan karena itulah dunia ini menjadi indah….

Sumber harus di isi